こんにちは、カエル先生です!

7月から10月にかけて、日本には台風がやってきます。

学校が休みになってしまい、雨や風が強くなり、電車も止まってしまって、大変ですよね…

でも、台風は、普通の雨とはどのように違うのでしょうか?

今回の記事では、「どうやって台風が生まれるか」「なぜ日本にやってくるのか」について、わかりやすく説明します。

雨はどうして降るの?

雨が降っているとき、空を見上げると、雲がありますよね。

わたしたちの周りには、海や川、池、水たまりなど、様々なところに水があります。

水は、ずっと水(液体)のままでいるのではなく、蒸発して水蒸気(気体)になり、どんどん高いところに上がっていきます。

低い場所よりも、高い場所のほうが気温が低いため、高いところに上がっていくにつれて、水蒸気は小さな水滴になり、雲が生まれます。

1m3の空気中に含むことができる水蒸気の最大量のことを「飽和水蒸気量(g/m3)」といいます。気温が高くなるほど、飽和水蒸気量は増えていきます。

水蒸気がどんどん高いところに上がっていく場所には、「上昇気流」という、上に向かっていく空気の流れがあります。

そのため、生まれた雲は、上昇気流に吹き上げられて、空に浮かんでいることができます。

上昇気流に吹き上げられた雲の水滴は、高いところに上がっていくほど増えていき、くっついて大きな水滴になります。

この水滴ができるときに、気温がとても下がると、氷のつぶになることもあります。

台風ってなに?

冷たい場所よりも暖かい場所のほうが、水がたくさん蒸発しますよね。

地球でいちばん太陽に近いところになる、「赤道」の近くの海は、太陽の熱で温められて、他の場所よりも温度が高くなります。

そのため、よりたくさんの水が蒸発して、上昇気流も出来やすくなり、「熱帯低気圧」という、雲がのうずが生まれます。

この熱帯低気圧のうち、風の速さ(風速)が17.2m/s以上のものを、「台風」と呼びます。

風速17.2m/sは、気象庁が定めている風力階級表では、「風力8」として表されます。

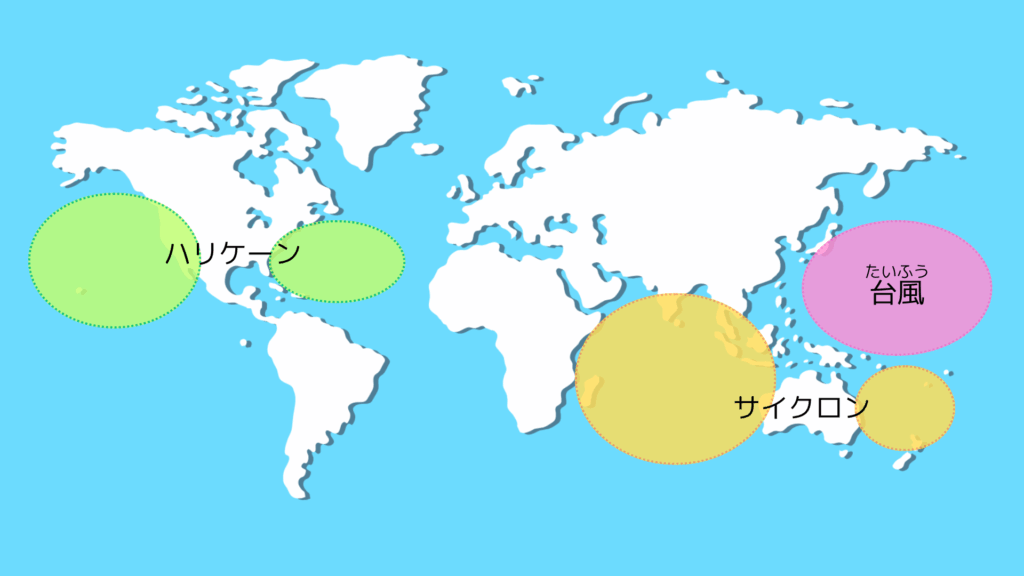

台風は日本にしか来ないの?

どこにある海でも、赤道に近ければ近いほど、海水の温度が高くなりやすいので、熱低低気圧は生まれます。

風速が17.2m/s以上の熱帯低気圧のうち、北西太平洋および南シナ海で生まれたものを、「台風」と呼びます。

台風は、自分で勝手に動くのではなく、周りの風に吹かれて移動します。

春や冬に生まれた台風は、西に向かって吹く風によって、東南アジアや中国に行きますが、夏や秋に生まれた台風は、東に向かって吹く風(偏西風)によって流されて、日本に来ることが多いんです。

また、台風によく似ていますが、違う場所で生まれた熱帯低気圧には、別の名前があります。

北大西洋、カリブ海、メキシコ湾、北東太平洋で生まれた、風速が32.7m/s以上の熱帯低気圧のことを、「ハリケーン」と呼び、インド洋、南太平洋で生まれた、風速が32.7m/s以上の熱帯低気圧のことを、「サイクロン」と呼ぶんですよ。

台風は「どこ」が特に危険?

台風は、時計とは反対回りにうずを巻いています。

つまり、台風の中では、時計とは反対回りの方向に風が吹いています。

さらに、日本にやって来る台風は、西から東に向かって吹く風によって、東に向かって進みます。

すると、台風の東側では、風の速さが、台風のうずの速さだけでなく、台風が進む速さも加わることになるので、より強い風が吹くことになります。

台風は、直撃したときだけではなく、来る前や、西側を通り抜けていくときも、危険なんです!

逆に、台風の西側では、風の速さは、台風のうずの速さから、台風が遠ざかっていく速さだけ減ることになるので、弱く感じることが多いです。

皆さんも、台風が近づいたときは、注意して、災害に備えてくださいね!

「天気」って、とっても身近な科学だよ!

上昇気流が支えられないほど大きな水滴や氷のつぶになると、それが雨となって落ちてくるんです。